宅建試験で出題頻度が高い「不動産登記法」。

その中でも「単独申請できるケース」は、出題率が高く暗記必須の論点です。

とはいえ、単独申請が可能なパターンは複数あり、ただ丸暗記しようとすると混乱しがち。

そこで今回は、単独申請を効率よく覚えるための語呂合わせを紹介します。

さらに、単独申請の背景や具体例、試験での出題傾向もあわせて解説します。

この記事を読めば、単独申請の知識がスッキリ整理でき、宅建本試験で得点源にできます!

不動産登記とは?基本からおさらい

まずは、簡単に不動産の登記記録についておさらいします。

「登記」とは、不動産の権利関係や物理的状況を公の帳簿に記録し、誰でも確認できるようにする制度です。

これにより「誰が所有者か」「どんな権利が付いているか」が明確になり、不動産取引の安全性が保たれます。

そして、この不動産の登記記録は、表題部、権利部からなります。

表題部について

表題部は、不動産の物理的な情報を記載します。

例えば、建物の所在、種類、構造、床面積などの不動産の物理的な状況ですね。

そして、この表題部には、不動産の表示に関する記録もあります。

権利部について

一方、権利部には、その名の通り権利に関する情報が記録されています。

さらに権利部は、甲区と乙区から構成されます。

甲区:所有権についての事項

乙区:抵当権や賃借権など所有権以外の権利についての事項

実際の登記記録を見ると「何かいろいろ書いてあるけど、違いがよく分からないなぁ」となりがちです。

まずは、このような区分があることを知ることが重要ですね。

👉 宅建試験では、この権利部の内容がよく問われます。

共同申請主義について

不動産の登記は、原則、当事者の申請か官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができません。

このことを「申請主義の原則」といいます。

また、不動産の権利に関する登記は、原則、「登記権利者」と「登記義務者」が共同して申請しなければなりません。

これを「共同申請主義」といいます。

ちょっと注意しなければならないのが、「原則」という言葉です。

「登記権利者」とは、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接利益を受ける者のことです。

「登記義務者」とは、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人のことです。

「登記名義人」とは、登記簿の権利欄に、権利者として記載されている者のことです。

たとえば、不動産の売買契約を締結した場合には、買主が「登記権利者」、登記名義人である売主が「登記義務者」となります。

分かりやすく書くと、

買主=登記権利者

売主=登記名義人=登記義務者

ですね。

ちなみに表示に関する登記については、単独で申請することが可能です。

単独申請とは?共同申請主義の例外

先ほど「原則」と説明しましたが、皆さんもご存知のとおり、「原則」があると「例外」もあるのが法規則ですよね。

権利の登記に関しては、共同申請の原則がありますが、その例外として、次の場合には一定の者が単独で登記を申請することができます(共同申請主義の例外)。

そして、試験で問題にされるのは、この権利の登記に係わる部分の例外についてです。

この例外パターンを暗記することが、宅建合格のカギとなります。

単独申請できるケース

- 所有権保存登記

- 新築建物を初めて登記する場合。利害関係者がいないため、単独で申請可能。

- 新築建物を初めて登記する場合。利害関係者がいないため、単独で申請可能。

- 相続または法人の合併による権利の移転の登記

- 被相続人から相続する場合。登記義務者が存在しないため単独申請できる。

- 吸収合併などで法人が消滅し、権利が承継されるケース。義務者がいないため単独申請可。

- 判決(登記手続きを命じる確定判決)による登記

- 裁判所の判決で登記を命じられた場合は、権利者が単独で申請可能。

- 裁判所の判決で登記を命じられた場合は、権利者が単独で申請可能。

- 仮登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命じる裁判所の処分がある場合の仮登記

- 将来の権利を保全するための登記。条件が揃えば単独でできる。

- 将来の権利を保全するための登記。条件が揃えば単独でできる。

- 登記名義人の氏名(名称)・住所の変更・更正の登記

- 結婚や引っ越しで名義や住所が変わったとき、本人が単独で申請できる。

ちなみに、変更の登記とは、登記事項に変更があった場合のもので、錯誤または遺漏があった場合に訂正する登記です。

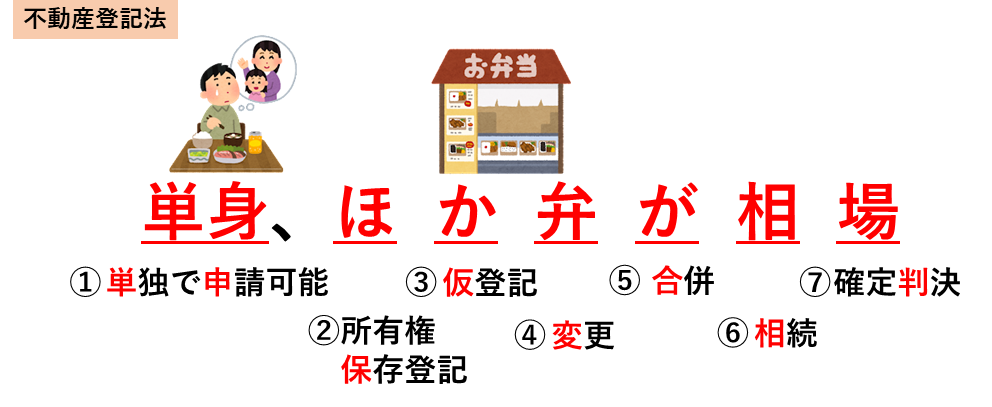

語呂合わせで覚える!「単身ほか弁が相場」

では、不動産登記のうち、単独申請の条件を一発で暗記する語呂合わせがこちらです。

語呂合わせは、「単身、ほか弁が相場 (タンシン、ホカベンガ ソウバ)」です。

※図をタップすると、大きく表示できます。

語呂合わせ中の言葉の意味は、次のとおりです。

① 単独で登記申請が可能な条件の語呂合わせ

② 所有権保存登記

③ 仮登記義務者の承諾があるとき、又は仮登記を命じる裁判所の処分がある場合の仮登記

すこし長いですが、仮登記の場合と覚えておけば、よいでしょう。

④ 登記名義人の氏名、住所の変更・更正の登記

⑤ 法人の合併

⑥ 相続

⑦ 登記手続きを命じる確定判決

先ほども記載しましたが、表示に関する登記も共同申請の例外にあたるため、単独での申請も可能です。

また、登記官の職権により登記することもできます。

記憶のコツ

「単身赴任だと夕食はほか弁が相場」という具体的なイメージを持つと記憶に残りやすいのではないでしょうか。

声に出して繰り返すと、より効果的に記憶として定着しますよ。

試験での出題傾向と学習法

- 頻出度:

不動産登記法は毎年1問程度出題され、単独申請は出題されやすいポイント。

- ひっかけ問題の傾向:

共同申請と単独申請を混ぜた選択肢が多いので、原則と例外を明確に区別することが重要。

- 学習アドバイス:

まず「共同申請が原則」と理解する

次に「例外=単独申請」を語呂合わせで暗記

過去問で確認 → 語呂合わせを思い出しながら選択肢を切る

👉 語呂合わせを「思い出すトリガー」にするのが合格への近道です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は例年1問出題される不動産登記法の範囲の中から、権利部について、単独申請ができる場合の語呂合わせの紹介でした。

語呂合わせの初めの部分に、「何に関する語呂合わせか」も入っているので、誤解せず、思い出しやすくなっていると思います。

宅建試験では頻出論点なので、得点源にできるところです。

不動産登記法は複雑に感じがちですが、語呂合わせを使えば効率的に暗記できます。

あなたの宅建合格を心から応援しています!